编者按

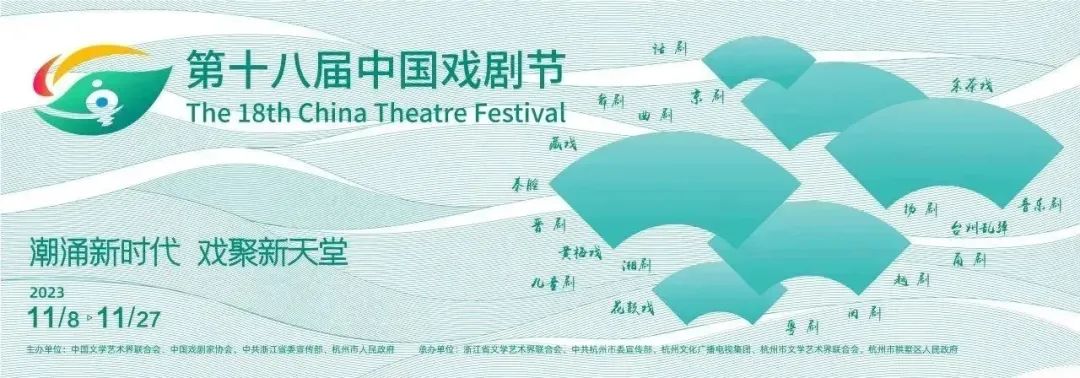

11月8日,第十八届中国戏剧节在杭州开幕,34部参演剧目、1部特邀剧目和12部展演剧目在杭州与温州竞相上演。为秉承戏剧节评论与创作并重的理念,《中国戏剧》杂志公众号特开设“一剧一评”专栏,邀请戏剧评论家、戏剧从业者、大学教授和青年学者为每部剧目撰写剧评,文章会随着剧目的上演同步推出,为广大观众呈现更加全面而理性的视角。当该栏文章形成系列合集时,也将成为对本届中国戏剧节剧目的一次纪念与回眸。

由云南省文化和旅游厅、中国东方演艺集团、北京保利剧院管理有限公司、人民网股份有限公司共同出品的音乐剧《绽放》,讲述了英模张桂梅老师从一个普通支教女青年成长为中学校长,扎根云南山区40余年,推动创建了中国第一所免费女子高中,帮助近2000多位女孩圆梦大学校园的感人故事。

英模张桂梅老师所走的办学之路是仁心与悲悯铺成的路,是爱心与执着浇筑的路,两者互为映照,成为一种信仰,对祖国的爱和对人民的悲悯之情形成了这种坚定不移的信仰。这样的信仰成就了充满仁爱之心、慈悲之心的英模张桂梅。她在舞台上的艺术形象闪烁着温暖而光辉的当代价值,迸发出坚定而强大的时代力量。音乐剧《绽放》为新时期脱贫攻坚大潮中的乡村教师树碑立传。整台戏充满温暖和仁爱,构成了与时代精神及当代价值相协调的精神意蕴。该剧用音乐剧这一轻松、浪漫的形式来表达和呈现英模张桂梅,让更多人通过喜闻乐见的艺术形式了解张桂梅老师的事迹,传递信仰的力量,向社会传播正能量。

一

音乐剧《绽放》蕴含着浓郁的地域特色、民族自豪感,责任心和使命必达的决绝。该剧把责任、使命、担当、亲情、爱情、民族情等多种情感交织在一起,形成了一个立体的、感人至深、拥有真情实感的戏剧作品。音乐剧通过描写张桂梅老师一路走来所遇到的仁心感悟和爱心的传递,实现了当代英模生活真实化与艺术化的有机连接。多层次、多元化的戏剧表达升华了人物的境界和全剧的题旨,展现了洋为中用的戏剧形式与当代中国戏剧审美的有机融合,打开了讲好中国故事的新视野,为英模人物的题材创作带来了新经验。

在创作和表演中,如何避免英模题材的同质化、概念化、标签化,如何规避主流、主旋律作品的表达弊端,即“高、大、全”和“假、大、空”等程式化的人物塑造呢?这就需要创作者既要真诚和贴近人民,更要摸准国际化的音乐剧形式的审美脉搏,不刻意煽情、自我麻痹、虚设高潮、自我陶醉和夸张歌颂。既要还原英模张桂梅仁爱慈悲、坚毅果敢的性格底色,又要突破模式化的创作禁锢,让观众通过舞台上的真实事件、真诚表演,感受到朴实而丰满的张桂梅老师伟大和崇高的那一面。同时做到这些并不容易。

戏剧首先面对的是如何协调“先进事迹”与“形象塑造”的关系,也就是如何解决“英模人生”向“戏剧人生”的转变,进而在舞台上塑造出丰满且有血有肉的人物。音乐剧《绽放》的创作团队紧紧围绕中华传统文化里优秀女性的善良与悲悯、感恩与回报、坚韧与顽强,并在英模张桂梅的形象塑造上突出展示一个人的仁心、慈悲、梦想与一群人的改变,也使英模人物与普通大众产生了有机关联。仁心的厚度、梦想的高度、人性的温度相映生辉,编创团队对人物精神内核和事件重心的把控能力,以及人物精神世界的不断升华,传递了人生信仰的驱动性意义和时代精神的激励性作用。张桂梅老师身上散发出浓厚的时代气息,她的形象由此成为独特的艺术存在,她的个体行为体现了中华民族优秀传统文化的深厚意蕴。这是创造性转化和创新性发展的双创精神的实践性体现。

二

讴歌时代精神,为先进典型树碑立传,是文艺创作主题中的应有之义。如何竭力深挖和体现张桂梅老师身上伟大的悲悯之心、仁爱之心、同情之心和回报他人之心,并将这些作为她的性格底色和形象基调,来揭示这个人物即使面临重重险阻,也要让爱 “在人群当中春风化雨般传递”的精神核心,是这部戏的关键所在。音乐剧《绽放》以高考倒计时的紧迫感拉开帷幕,从张桂梅走马上任,到帮助一个贫困孩子的20元钱学杂费开始,再到建立一个免费的女子高中,进而创建一个福利院来收容无家可归的儿童,每一件大事的促成,都是由一个又一个的小事引发的动机。这样一件又一件小事,就构成了一个血肉丰满、情感灼烫、掷地有声的张桂梅的戏剧形象,平凡却高耸地伫立在舞台之上,极富戏剧张力。

音乐剧《绽放》中的张桂梅老师,眼神坚毅,病痛的折磨令她身体前倾,腿脚不灵活。因为常年辛苦工作,张桂梅落下了类风湿性关节痛的病根、手指伸展不开,她有着一双布满膏药的手。她有病,她固执,为了学生,为了大山里的女孩子,她把自己的身体和得失完全置之度外。她是一个用意志支撑着、数病缠身的老师,她是为众多孩子操劳的母亲,她把所有的爱都给了孩子,唯独一点儿不考虑自己。尽管病痛缠身,但她依然坚守在这里,像一盏灯照亮孩子们的梦想,她付出的就是自己的整个人生。

舞台上,谭维维和喻越越等塑造的桂梅老师形神兼备,既演出了这个“英模”的仁爱和慈悲,也把张桂梅老师的执拗、倔强与脆弱展现得淋漓尽致,并以丰富的情感和行为细节再现了坎坷人生之下的悲悯、善良和不服输的精神,这让过往舞台上较难塑造的英模形象变得真实可信。该剧对小事件的深挖,对人物性格的还原,是艺术源于生活也忠于生活的体现,更是艺术家深入生活、扎根人民的艺术品格和艺术作品被观众认同的根本原因。

伟大出自平凡,英雄来自人民。塑造真实可信、有血有肉的典型形象一直是英模题材剧的创作重点和难点。音乐剧《绽放》通过巧妙的现实重现来编排戏剧结构、制造戏剧冲突,在不断地破与立、反思与重塑中探寻人物内心深处的精神世界。创作者们极大地去掉英模光环对真实人生的遮蔽,竭力写出人物性格、情感的脆弱与复杂性。作为一个普通的女人,张桂梅也会想念自己的爱人、难免对自己的亲人有愧疚;作为“一校之长”,她倔强甚至不近人情,眼里揉不得沙子,以严苛的标准要求每一位师生,成了师生眼中的“大霸王”;但是,作为福利院的院长,她对孩子们慈爱有加,被称为妈妈。更多时候,她是以坚韧不屈的心态对待办学的挫折与困难,用她的仁爱与智慧给学生和孩子们架起一座通往未来的桥。在立体多面的性格开掘中书写英模的精神生成,成为这部作品独特的艺术品格。

音乐剧《绽放》是一部直面乡村教师的人生苦旅、惨淡与追求,温暖又扎心的戏。

《绽放》通过英模人物的底层化、平民化、戏剧化和艺术化叙事,将其演绎成苦行僧式的办学传奇,在屈辱与困境中逐渐展现人物崇高的性格与灵魂。从人物之口道出的“愿意做的事就不苦”“上不起学的孩子,能捞一个是一个”的心声,表明这位脚踏实地、浑身疾病的张桂梅老师,是一个心灵真正健康美好的人物,是一个充满慈爱,命运悲苦,性格坚韧,闪耀着人性光辉的英模人物。音乐剧《绽放》戏剧化、艺术化地诠释了张桂梅的办学历程和精神世界,传递了仁爱之心、悲悯之情下的传道授业解惑之美,塑造了一个以自强不息和厚德载物的态度培根铸魂,以理想信念筑民族之根的新时代乡村教师的艺术形象。这是一部致敬当代人民教师的优秀作品,是生活场景重现与英模事迹崇高性在艺术共识中完整统一的精准表达。

三

音乐剧《绽放》采用了现代性很强的西方戏剧表演形式,其中不失中国传统戏剧的表演程式,同时也糅进了舞蹈、话剧、重唱、伴唱等样态不一的表演元素,使得虚实结合的舞美场景超越了舞台空间的局限。这种创新与突破很容易吸引更多的年轻观众,诸如台上演员翻山越岭的表意形式和小易发火时的多人、多声部演唱的处理方式,都将舞台气氛渲染到极致,感人至深、催人泪下;剧中采用的切光转场的手法,也使全剧演出的节奏更加紧凑和精彩。

作为云南题材和讴歌英模人物的音乐剧,《绽放》的主体音乐语汇是具有现代性的,在舞台呈现上也杂糅了少数民族音乐元素。少数民族的音乐元素和样式往往被西方音乐家界定为具有民谣感的摇滚乐。《绽放》从音乐风格上就把这些音乐元素确定为一种相对统一的音乐语言,是摇滚,但它是民谣的摇滚。目前从技术上和逻辑上应该可以实现。云南少数民族音乐的节奏丰富强烈,如果音乐剧增强节奏性,就会增强作品的力量,也会增强演员的力量,这样会呈现出民族音乐的个性美,使观众从听觉上找到独特的个性。音乐剧的力量感、狂放和民族史诗性、叙述性也会得到增强。音乐剧需要用音乐承载戏剧,音乐在剧中的主要功能很多,包括推动剧情发展、制造高潮、深化主题等,但最主要的三个功能是刻画人物、引发动作和营造环境。笔者认为该剧现在有一点缺憾,从唱词到音乐还缺乏人物的性格特点和鲜明对比。如何打造出经典唱段,营造出精彩场面,都需要创作团队进一步思考、打磨和提升。

音乐剧是通过歌唱来叙述故事、推进剧情的舞台艺术,这就会对唱词有很高的要求,创作者要在唱词上下大功夫。在音乐剧《绽放》的表演中,笔者以为唱词还有挖掘的空间,无论是文学性还是高度凝练的文采都需要继续打磨,现在直观的感受是词作者对地域文化、少数民族的语言习惯研究得不深不透,歌词中缺少民间传说,俚语、谚语等经典绝句,没有这些是很遗憾的。几百上千年的民间传说经过很多代人口口相传和日日磨砺,往往就成了家喻户晓的经典金句,而这样经典的东西在剧里运用得很少,民间有很多智慧独到、诙谐有趣、过耳不忘的说辞,编创者要抓这个东西,进而放大。云南著名词作家蒋明初老师创作的歌曲《高原女人》的歌词就非常有味道,“太阳歇歇么歇得呢,月亮歇歇么歇得呢,女人歇歇么歇不得,女人歇下来么火塘会熄掉呢,冷风吹着老人的头么,女人拿脊背去门缝上挡着,刺棵戳着娃娃的脚么,女人拿心肝去山路上垫着,有个女人在着么老老小小就拢在一堆啰”。这样的歌词看似粗粝质朴,却张力十足。纵观音乐剧《绽放》的歌词,笔者觉得在这方面还有提升的空间。《绽放》中的唱段,很大一部分是张桂梅老师的内心独白,也是她不愿意外化示人而独自倾诉的内心情感。剧中张桂梅的扮演者无论是谭维维还是喻越越等,她们都是当今音乐界一顶一的大女主,她们的声音辨识度高,独特且张力十足,在表演区间也都是举重若轻,对分寸和尺度的把握游刃有余。所以,在这样有利的条件下,就需要创作者去深入挖掘人物。张桂梅这个人物是生动鲜活的,有自己倔强独特的性格特征,很容易就能挖掘出背后的感人金句。如果《绽放》除了主题歌以外还能有一首或几首能把人的眼泪拽出来、把心揪住的唱段,让人过耳不忘,泪点频出,现场的演出效果会更好。

“音乐剧之父”韦伯认为,音乐剧演员必须具备三个条件:“首先唱歌要好,其次要有表演能力,还有就是会跳舞。”而音乐剧《绽放》的某些主要演员显然是不完全符合这些条件的。这部作品是一部关于民族地区题材的音乐剧,在视觉审美上已经构成独特性,具有时代感,存在崇高性,如果主要演员唱、跳、演俱佳,那必将为舞台带来更大的光彩。

音乐剧这样的艺术形式离不开舞蹈的加持,而在舞蹈和戏剧的关系中,音乐剧的舞蹈应该是在戏剧之中,是更生活化、戏剧化、人物化的,而不是展示性和情绪性的舞蹈。舞蹈应该是音乐剧中不可缺少、不可剥离、不可多得的精彩,要具有渲染情绪、烘托气氛、丰富语汇、推动情节的作用。丽江的华坪县是少数民族地区,这样的地区和民族情感,本可以在舞蹈的世界里舞出性格。为什么要起舞?因为有这个故事,因为有这个情绪,而不是为舞而舞,期望舞蹈是人物内心的诉说,而不是气氛的表现。丽江华坪有很多可以挖掘的舞段,可以让人为之一振,这个震撼是在浓郁的少数民族特色里,这个舞甚至也完全可以很现代、很爵士。毕竟这是当下的现代性剧目,现代舞或爵士舞的语言特色跟音乐剧的语言风格是统一的,舞动都应该是有故事的。希望该剧有层出不穷精彩的舞蹈场面出现,如果主要人物、重要角色都能够边唱边舞,就会更符合音乐剧的特征,也会凸显地域特色和民族性格,这是笔者特别期待的呈现效果。

结 语

张桂梅的办学精神和仁爱之心,不仅是华坪女高振聋发聩的校训“我生来就是高山而非溪流,我欲于群峰之巅俯视平庸的沟壑,我生来就是人杰而非草芥,我站在伟人之肩藐视卑微的懦夫”的体现,也是她 “只要还有一口气,我就要站在讲台上,倾尽全力、奉献所有,九死亦无悔”的掷地有声的承诺,是她四十余年如一日、疾病缠身依然坚守岗位的无私忘我的毅力,更是一种感召时代的精神指引。张桂梅老师的精神感天动地,她的崇高品格值得我们学习和效仿,也应该被时代铭记。

(本文原载《中国戏剧》2023年1期。作者系国家一级编导、云南省舞蹈家协会副主席、云南省舞蹈家协会理论评论委员会主任、云南省评论家协会理事、昆明舞蹈家协会主席)