编者按:

回望40余载历史文化名城保护工作,10余载传统村落保护工作,为加强全省城乡历史文化保护传承,云南省先后出台了《云南省政府办公厅关于传统村落保护发展的指导意见》《云南省“十四五”城乡建设与历史文化保护传承规划》《云南省住房和城乡建设厅等12部门关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的实施方案》等政策文件,编撰《云南传统村落丛书》,通过构建法律法规体系、完善纵向保护工作机构、加强顶层政策设计、建立保护管理机制、制定保护技术规范、树立保护传承案例等工作手段,逐步构建了保护内涵丰富、对象分类科学、管控措施有力、工作成效明显、云南特点突出的城乡历史文化保护传承体系,走出了一条独具特色的历史文化名城和传统村落保护发展道路。

本期“新”生向前·云南十城二十村保护工作系列报道,带你走进建水团山村,邂逅云南的“楼兰古城”。

团山雕梁入梦来。

米轨上小火车汽笛悠远,带着岁月回过去。

精美的“老屋”在这里守护着“乡愁”。

这里被誉为“云南楼兰古城”

这里被列入第一批中国传统村落名录

这里是红河哈尼族彝族自治州建水县团山村

村东寨门之上的“团山村”闪烁如初。

山川毓秀,富甲一方

关键词:历史脉络 风貌传承

乘一列小火车,追赶着夕阳出发。米轨、拱桥、村落次第出现……阡陌纵横之间,感受着泸江烟柳。

团山村整体村域环境南北为绵延青山,中间坝子为肥田沃野,泸江河自西向东流过,古桥古建傍水坐落。

遥望团山村,村落背靠青山,面向平坝,建于一园形小山包上,故此得名。又一说法团山的名称由本地彝族语“团色儿”翻译而来,其意为“藏金埋银之地”。团山村整体村域环境南北为绵延青山,中间坝子为肥田沃野,发源于异龙湖的珠江上游支流泸江河自西向东流过。

团山村周边植被茂盛,山水景观环绕,中部的田园风光乡野味十足。

团山村村委会副书记张江建告诉我们,团山村形成于明朝洪武年间,历史上明朝为稳固疆土,令江南、湖广、江西、陕西、福建等地的数万人迁徙到云南各地落居。其中,江西饶府鄱阳县许义寨的张福随流至建水,彼时临安府初建,张氏家族便落脚于邻近的团山一带创立家业。

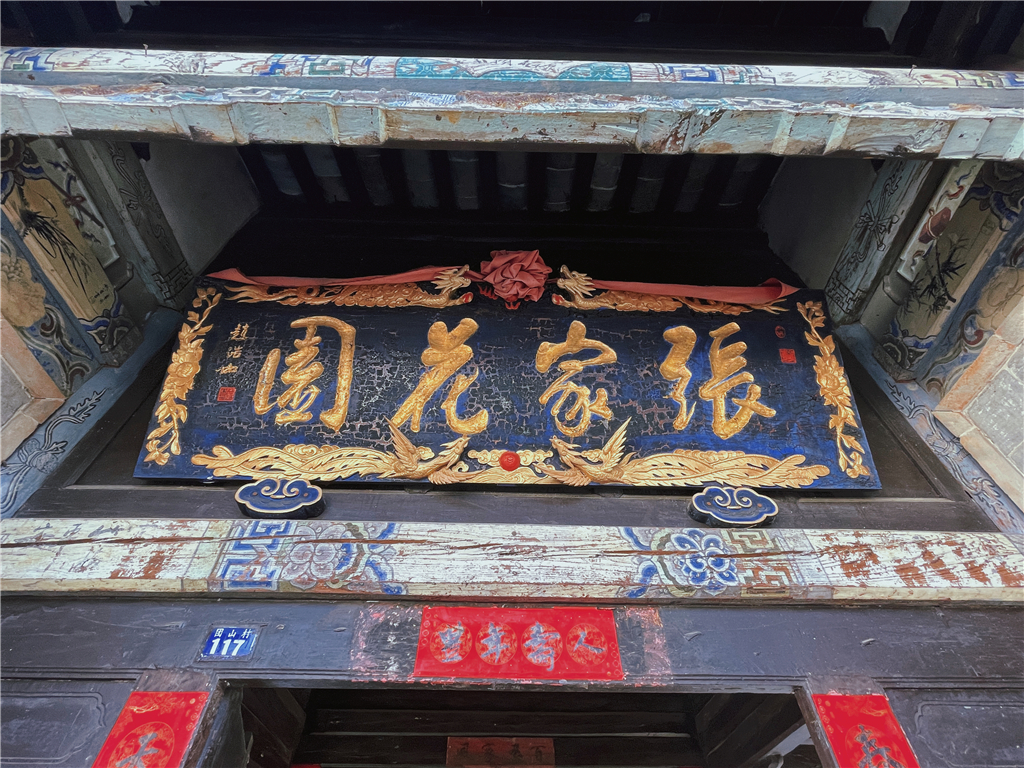

张家花园。

令人欣慰的是,我们在这里发现了一场相隔数百里的“一脉相承”。推开团山村张家花园的门脸,一段旧事娓娓道来。“据记载,当时张家生了两个儿子张山和张海,后来二儿子张海只身去了大理,如今也还有后人在那里。”建水、大理两地相隔百里,却能始终感受到“张公百忍”的共同文脉,是岁月中初心的证明,更是对于乡愁的守护。

建水张家花园的“百忍家风”题字。

大理下关民居的“百忍家风”题字 资料图。

时光的指针开始回拨。张家花园建于光绪三十一年(1905),位于团山东北部。占地3495平方米,建筑面积2955平方米,计有大小天井21个,房屋119间。墙壁上留有枪孔,是当时守家护财防御土匪劫掠的设施。走在其中,既有江西天井民居建筑的影子,又有当地彝族民居特色,是中原文化与彝族文化相互融合的产物。

平面布局由寨门、一进院、二进院、三进院、花园、祠堂和碉堡组成,是一座城堡式私家园林。

显赫一时的张家花园宅邸。

形如张家花园,团山民居建筑多形成于明清时期,屋顶制式多为悬山两坡顶,外雅内秀,院落组合多为滇南特有的“三坊一照壁”“四合五天井”“跑马转角楼”的组合体。建筑由传统的汉族青砖四合大院、彝族土掌房和汉彝结合的瓦檐土掌房三类组成。凸显出滇南民居建筑的典型特征,体现了多民族聚居的建筑特色。现保存完好的传统民居和传统建筑有21座,占地面积18384.5平方米,建筑面积16158平方米,是建水“民居博物馆”中的重要组成部分。

精致的建筑千年未变。

木石雕、砖雕及彩绘书面的布局、处理精细,安排合理、层次分明、简繁得体。尤其是木雕屏门与格扇窗的雕刻图案丰富多彩。

屋瓦与浮雕结合自然、各式吉祥图纹、戏文人物的雕刻技艺手法细腻,工艺蹊跷、鎏金的装饰显示出富丽堂皇的气派,柱础的造型与雕刻形式繁多,有的甚至刻有诗句。

如今的富丽堂皇,与曾经的峥嵘岁月息息相关。清光绪十三年,辟蒙自为通商地,光绪十五年复设蒙自海关,法国商人利用开关的便利,开始经销锡矿,并带动了红河锡矿开采冶炼的发展。此时,团山张氏族人中大批青壮年在锡矿开采中屡获富矿,营利渐丰,在资金富足的情况下,张氏族人开始投资设厂,光绪二十六年,“天吉昌”集团成立,团山村张氏的经营达到巅峰。

昔日的宅邸用物。

当地村民这样说道:“今天的团山,依然是原来的样子,村民也依然在村里村外干着营生。”

精致的雕刻和装饰无一不透露着这里曾经的繁华。

政策举措搭台,让传统文化唱戏。近年来,建水县住房和城乡建设局牵头,西庄镇党委、政府多措并举,努力将团山村打造成为生态宜居、魅力宜游、统筹发展、具有传统建筑群落保护特色的美丽乡镇。为保护古村落整体风貌,制定了《西庄镇古村落保护区内新建民宅风貌要求实施细则》《传统村落保护发展规划》《省级示范村建设规划》等一系列保护规划和管理办法。投入资金完成9个传统村落“一事一议”项目及环境整治项目,主要围绕传统建筑修缮、公共基础设施排污系统、垃圾收运设施等项目实施建设。

新生古意,千秋万代

关键词:活化利用 乡村振兴

如今的团山村不仅保留古色古香,更重现着昔日的熙熙攘攘。今年“五一”假期,在团山村,身着各式汉服的市民、演员随处可见。一栋栋传统建筑从“保护”对象,变成了打卡地活化利用的“C位”。

易地扶贫搬迁点和新建的村落房屋整齐划一。

早在2016年,建水县印发了《建水县古村落保护管理办法(试行)》用于做好传统村落的保护。时至2021年,更出台了《云南省红河哈尼族彝族自治州建水历史文化名城保护管理条例》将团山片区列为重点范围。在《条例》中,积极鼓励组织和个人利用八字花大门民居、土掌房民居等传统特色建筑风格的民居,发展特色旅游。同时,建水县也举全县之力,大力做好传统村落活化利用,从线上宣传造势,到线下文旅地标打卡,既让当地群众有了意识,更让传统村落借“网”出海,为省内外游客所熟知。

在团山村,依托张氏宗祠、村史馆和红色教育馆等场所,宣传精神文化振兴,从倡导“一勤天下无难事,百忍堂中有太和”的“百忍”家风入手,以社会主义核心价值观为引领,大力推进乡风文明建设,使游客来到这里,既能看到美丽风光感受乡愁记忆,又能体验优秀传统文化传承。

当地还通过扶持特色民宿、云上乡愁书院等较有地方特色的农家乐、客栈及特色店68家,开发休闲观光农业项目等举措,发展旅游服务产业,以旅游产业发展带动群众增收,打造旅游产业兴旺、群众生活富裕的美丽乡村,助推乡村振兴战略深入实施。

同时,西庄镇团山村还以“滇南最美乡愁之旅——乡韵第一村”的标准规划发展蓝图,按照“抓示范、创特色、带整体”的总体思路,深度挖掘团山古村落、乡村民俗、田园水乡等特色生态文化资源,着力把团山村打造成为集休闲度假、旅游观光、农耕体验、美食餐饮为一体的省内外知名的历史文化旅游胜地,构建乡村旅游度假精品,由点到线、由村向镇,实现建水全域旅游提质升级。

各美其美的传统民居,每一户都有着不同的景色。

2022年,建水县被列为国家级传统村落集中连片保护利用示范县,获国家奖补资金7500万元,团山村为示范重点村之一。在此基础上,团山村借用旅游,发展,带动文化传承,最大程度上挖掘、保护和传承乡土文化,依托泸江烟柳景观带和百年米轨沿线,打造“乡愁西庄”特色旅游品牌,创新开发“文创雪糕”“团山草编”等文创产品,塑造“古韵双龙桥”“田园新房”“云上团山”等多张特色古村名片,真正以“一村一策”赋能传统村落产业发展。

据建水县住房和城乡建设局苏娅丽介绍,近年来建水县持续聚焦活化古城、联动周边,不断加强与华侨城、天一等企业的合作力度,深入推进对古庙、古桥、古井、传统民居、传统街巷的活化利用,统筹推动传统风貌保护恢复暨景区建设。在传承历史文化因子的基础上,不断丰富完善传统村落基础设施、补齐短板,打造具有历史记忆、文化脉络、地域特征、民族风情的建水村落特色风貌,实现“村”的保护与“人”的发展相统一。

随着团山的发展,本地居民可以成为景区导游、安保人员,实现在家就业增收。值得一提的是,在团山村,百年前老屋主人的孙辈依旧在这里经营生活。

繁华落尽,时过境迁。团山古村没有在时代的洪流下被掩埋,随着村庄越来越美,前来体验乡村游的旅客也越来越多。团山村在发展壮大村集体经济的同时,实现了村民就地务工、就地经商、参与分红。在严格保护传统村落建筑基础下,有想法的村民利用自家民居,建起民宿、经营餐馆,有了稳定增收渠道。村党支部结合“一村一品”产业发展要求,组建“巧媳妇编织协会”,实现“支部+协会+基地”三位一体党建促发展模式,带动周边群众400余人。

传统依旧,古意新生。背靠绿水青山、面朝肥田沃野,泸江河潺潺依旧,团山民居依托田园风光、人文景点、百年米轨小火车、泸江河景观带等资源优势,形成“农文旅”三要素齐头并进的独特发展轨道。

云南省住房和城乡建设厅

云南网

联合出品

监制:尹勇 杨渝 蔡葵

总策划:陈宏玲 孙于婷 陈铎文

统筹执行:赵家琦 陈烈 吕柯芸 和云娟 聂扬

撰稿:赵芸瑞、赵家琦

摄影:赵家琦

部分资料:建水县住房和城乡建设局

视觉支持:小细节工作室

编校:李赟静 乐诚弘韵

海报制作:段孝钊

鸣谢:建水县住房和城乡建设局、建水县融媒体中心